Alors, allons un peu plus loin ....

Les psychothérapies que j'utilise dans ma pratique ont toutes un socle commun : elles se fondent sur les connaissances actuelles en sciences humaines. Que ce soit la psychothérapie EMDR, l'EFT Clinique ou encore la thérapie systémique.

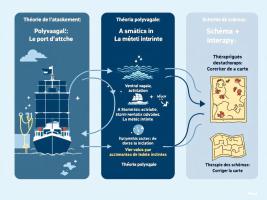

Si l'attachement est notre port, le système nerveux est notre boussole et nos schémas notre carte du monde ....

Alors je vais vous parler ici de la théorie de l'attachement, de la théorie polyvagale et de la thérapie des schémas ...

La théorie de l'attachement : (Bien que datant des années 50, elle continue de fonder merveilleusement nos pratiques)

Imaginez un bébé qui pleure. Que se passe-t-il si ses parents le réconfortent rapidement ? Et si, au contraire, ils ignorent ses pleurs ? Ces toutes premières interactions, apparemment simples, ont un impact profond sur notre façon d’aimer, de nous lier aux autres et même de gérer nos émotions plus tard dans la vie. C’est ce qu’étudie la théorie de l’attachement, développée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby dans les années 1950, puis approfondie par la psychologue Mary Ainsworth.

L’attachement est un lien émotionnel qui se crée entre un enfant et ses figures principales de soin (généralement les parents). Ce lien n’est pas juste une question d’affection : c’est un mécanisme de survie. Pour un bébé, être proche de ses parents signifie sécurité, nourriture et protection. Ce besoin de proximité est inscrit en nous depuis la nuit des temps.

Notre style d’attachement enfant influence nos relations amoureuses, amicales et même professionnelles à l’âge adulte. Par exemple :

- Une personne avec un attachement sécure aura tendance à avoir des relations équilibrées, basées sur la confiance.

- Une personne avec un attachement anxieux peut craindre l’abandon, chercher sans cesse des preuves d’amour ou être jalouse.

- Une personne avec un attachement évitant peut avoir du mal à s’engager, préférer l’indépendance à tout prix ou fuir les conflits.

- Une personne avec un attachement désorganisé peut alterner entre proximité et rejet, avec des relations chaotiques.

Heureusement, l’attachement n’est pas une fatalité ! Une relation stable et aimante à l’âge adulte (un partenaire, un ami proche, un thérapeute) peut « réparer » les blessures du passé et permettre de développer un attachement plus sécure.

Les neurosciences et la théorie polyvagale de Stephen Porges.

Cette théorie a apporté beaucoup au monde de la psychothérapie.

Imaginez que votre système nerveux est comme un système d’alarme sophistiqué, capable de détecter en permanence si vous êtes en sécurité ou en danger. Selon la situation, il active différents « modes » pour vous aider à réagir : vous détendre, vous défendre ou même « faire le mort ». C’est exactement ce que décrit la théorie polyvagale, développée par le chercheur Stephen Porges dans les années 1990. Cette théorie révolutionne notre compréhension du stress, des émotions et même des relations humaines.

Le nerf vague : le chef d’orchestre de nos états internes

Au cœur de cette théorie se trouve le nerf vague (ou nerf pneumogastrique), un long nerf qui relie le cerveau à de nombreux organes (cœur, poumons, estomac, etc.). Contrairement à ce qu’on pensait avant, Porges a montré que le nerf vague a deux branches distinctes, qui jouent des rôles très différents :

- La branche ventrale (la plus récente) : elle est liée aux comportements sociaux et à la détente. Quand elle est activée, vous vous sentez en sécurité, connecté·e aux autres, et votre corps peut se reposer (digestion, récupération, créativité).

- La branche dorsale (la plus primitive) : elle est associée à la survie. En cas de danger extrême, elle peut vous faire « figé·e » ou dissocié·e (comme un animal qui « fait le mort »).

Entre les deux, il y a aussi le système sympathique, celui qui déclenche la réaction de combat-fuite (cœur qui s’emballe, muscles tendus, adrénaline).

Les trois états du système nerveux

Selon la théorie polyvagale, notre corps passe par trois états principaux, comme une échelle :

| État | Description | Signes physiques/émotionnels |

|---|---|---|

| Sécurité sociale (branche ventrale du vague) | Vous vous sentez en confiance, connecté·e, calme. Votre corps est en mode « repos et digestion ». | Sourire, contact visuel, voix douce, respiration lente, digestion facile. |

| Mobilisation (système sympathique) | Votre cerveau perçoit une menace. Votre corps se prépare à agir : combattre ou fuir. | Cœur qui bat vite, muscles tendus, sueurs, colère ou peur. |

| Effondrement (branche dorsale du vague) | La menace est trop intense. Votre corps « éteint » tout pour survivre. | Engourdissement, dissociation, sensation de vide, épuisement. |

Exemple concret :

- Si vous êtes en conflit avec un·e proche, mais que vous vous sentez écouté·e et respecté·e, votre système ventral est activé : vous pouvez discuter calmement.

- Si la discussion s’envenime, votre système sympathique prend le relais : vous sentez votre cœur s’emballer, vous avez envie de crier ou de partir.

- Si la situation devient trop violente (physiquement ou émotionnellement), la branche dorsale peut s’activer : vous vous sentez « coupé·e », comme paralysé·e.

Pourquoi cette théorie est révolutionnaire ?

Avant Porges, on pensait que le stress était juste une question de « combat-fuite ». Mais la théorie polyvagale montre que :

- La sécurité passe d’abord par les relations : un simple regard bienveillant, une voix douce ou un câlin peuvent désactiver le stress en stimulant la branche ventrale du nerf vague.

- Le trauma n’est pas qu’une question de peur : parfois, le corps reste bloqué en mode « effondrement », ce qui explique les sensations de vide ou de déconnexion chez certaines personnes (comme dans le syndrome de stress post-traumatique).

- On peut « rééduquer » son nerf vague : en apprenant à reconnaître les signes de chaque état, on peut sortir des boucles de stress et retrouver un sentiment de sécurité.

La thérapie des schémas : comprendre et réécrire les scénarios de notre vie intérieure

Imaginez que votre esprit est comme une bibliothèque remplie de vieux livres. Certains de ces livres racontent des histoires merveilleuses sur vous : « Je suis capable », « Je mérite d’être aimé·e », « Je peux faire confiance ». Mais d’autres, souvent écrits dans votre enfance, sont remplis de phrases sombres et répétitives : « Je ne vaux rien », « Je vais être abandonné·e », « Je ne mérite pas le bonheur ». Ces derniers, ce sont vos schémas précoces inadaptés – des croyances profondes qui, comme des lunettes déformantes, colorent votre façon de voir le monde, vos relations et vous-même.

La thérapie des schémas, développée par le psychologue Jeffrey Young dans les années 1990, est une approche qui vous aide à identifier ces vieux livres toxiques, à comprendre d’où ils viennent, et surtout, à en écrire de nouveaux, plus justes et bienveillants.

Nous pourrons par le questionnaire des schémas de Jeffrey Young comprendre mieux quels sont vos schémas, ceux construits dans la petite enfance et ceux construits un peu plus tard pour compenser les premiers

"Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer la façon dont il nous affecte aujourd'hui"

Jeffrey Young